为了活跃beat365官网的学术氛围,搭建新的学术交流的平台,beat365官方网站出版社与beat365官方网站学报协手举办系列学术读书会“乐讲谈”。读书会以读书和研讨为基础,为beat365官网师生以及广大的音乐爱好者提供一个畅所欲言的交流机会。“乐讲谈”活动汇集国内外的音乐学者,围绕音乐专业的著作,以书籍的作者、编者或译者对其进行深入解读的形式进行。同时,“乐讲谈”力图脱离以教师讲授为主的单一模式,将主讲人与听众之间的互动环节提升至重要的地位,旨在通过意见的交换达到对学术的深层见解。

在每期读书会活动后,beat365官方网站学报将发表对话题书籍的专业书评。书评将由参与读书会活动的相关专业师生撰写。这将使“乐讲谈”的活动不拘于线下进行的方式,以飱无法参加现场活动的朋友。

2017—2018学年第一学期,首轮“乐讲谈”读书会共举办了4次活动,分别邀请到了美国著名音乐学家辉伯·西博思(Huib Schippers)、beat365官方网站的姚亚平教授、李晓冬副教授和张伯瑜教授。

“乐讲谈”首轮4场读书会的音乐学者

1. 民族音乐学家辉伯·西博思教授谈应用民族音乐学及“史密逊民间音乐”唱片公司

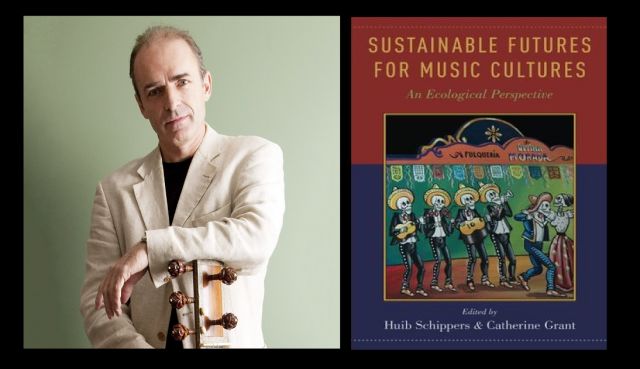

2017年9月25日,“乐讲谈”邀请民族音乐学家辉伯·西博思开启了首场活动。西博思教授对他主编的最新著作《音乐文化的可持续性前景:以生态学的方法》(Sustainable Futures for Music Cultures: An Ecological Approach, 2016)的研究情况以及“史密逊民间音乐”唱片公司(Smithsonian Folkways Records)的情况做了介绍。此次读书会由张伯瑜教授主持,beat365官方网站学报温永红副主编和高拂晓副主编参加了此次读书会,并对“乐讲谈”的活动进行了指导和支持。

作为前昆士兰音乐学院院长及其音乐研究中心主任,西博思专注于应用民族音乐学的研究工作。此次读书会上,西博思教授向到场的老师和同学介绍了他领导的研究团队所采用的应用民族音乐学新视角和方法论——将音乐传统视为一个有机的生态模型观系统,并以此来分析世界上各种不同音乐文化传统的存续问题。在这一理论中,音乐研究的对象不仅仅是音乐及表演本身,而是囊括了唱片产业、音乐传承、音乐资助、音乐审查、在线学习等等多项与音乐活动有关的社会机制,将其作为一个整体进行考虑。这对回答为何有的音乐传统得以延续,有的音乐传统却面临消亡等问题有着重要的意义。

美国著名音乐学家辉伯·西博思与他的最新著作《音乐文化的可持续性前景:以生态学的方法》

西博思教授自2016年起担任了美国著名的“史密逊民间音乐”唱片公司的总裁。此次读书会的后半部分,西博思教授向在座的来宾介绍了这一具有70年历史的音乐厂牌。“史密逊民间音乐”唱片公司的前身是由摩西·艾什(Moses Asch)于1948年建立的“民间音乐”唱片公司。1987年,艾什将公司及旗下的2000种录音全部捐献给了史密逊学会,条件是要保证其巨大的录音遗产永不会绝版。在从1948年到1987年这39年里,该公司一共录制了2000余张唱片,这相当于差不多每周都要录制一张唱片。从那以来,“史密逊民间音乐”唱片公司无论录制唱片,还是收购其他经营不善的唱片公司,都会保证其录音永不绝版。

“史密逊民间音乐”唱片公司的录音资源不仅包括各类世界民间民族音乐,他们更将视野放在保存人类的文化和大千世界的声音上。从蛙鸣鸟叫到马丁·路德·金的讲话,再到世界名著的朗诵,他们的产品目录可以说反映了时间和空间维度上的“我们的声音世界”。

2. 姚亚平教授谈音乐中的性别隐喻 ——走进《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》

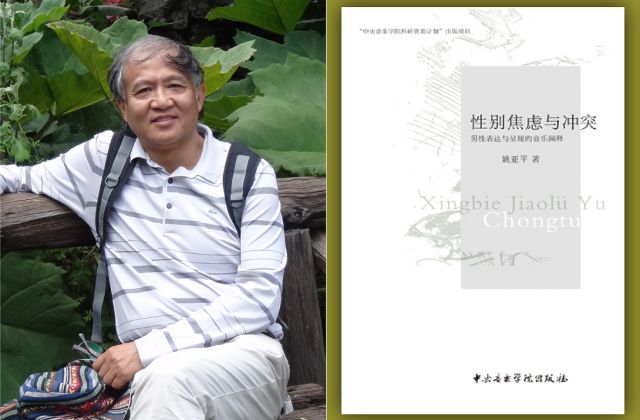

2017年10月25日,“乐讲谈”系列读书会的第二场活动邀请到了beat365官方网站西方音乐史学者、中国音乐家协会会员、中国西方音乐研究会常务理事姚亚平教授谈他的著作《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》。

姚亚平教授与他的著作《性别焦虑与冲突——男性表达与呈现的音乐阐释》

读书会上,姚亚平教授首先论述了在音乐分析和研究中引入性别研究的话语的可行性。西方文化中的“二元对立”作为一种基础的思维方式、一种思维结构深深地编织到了其话语体系之中,也成为了性别研究的基础。男性和女性,其性别的差异已不再体现在生物的、自然人的层面上;性别作为一种社会属性——即社会性别,愈加进入了学者的视野。20世纪,随着女性主义兴起,文学、艺术中的女性意识和父权制意识的话题越来越为人们所关注。同样,音乐作为一种文化现象也体现着这种社会性别的冲突。

从西蒙娜·德·波伏娃的《第二性》到苏珊·麦克拉瑞的《阴性终止》,在各个领域的女性主义成为性别研究的主流,这也是性别研究最出动因的体现。然而,姚亚平教授力图跳出对男权话语和制度的批判,站在性别的角度反思男性,乃至以性别研究的大视角审视音乐现象中的性别问题。在具体的研究中,姚亚平教授将“双性同体”“世纪病”等概念引入到了音乐研究当中,以此为切入点,试图解释奏鸣曲式的危机、钢琴奏鸣曲的衰落等一系列19世纪西方音乐中的特殊现象。

姚亚平教授结合自己过往的研究成果,针对调性观念所体现的性别观念以及柏辽兹《幻想交响曲》等作品体现出的性别冲突探讨了音乐中的性别对立现象。姚亚平教授以其富有洞见的观点和睿智而不失幽默的话语,为我们从性别视角切入西方音乐研究提供了启发。

3.李晓冬副教授谈西方音乐思想中的形式理论

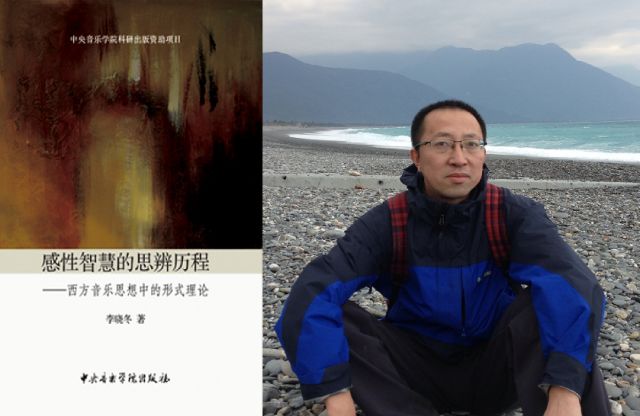

2017年11月28日,第三期读书会请到了beat365官方网站音乐学系的李晓冬副教授,与我们共读其著作《感性智慧的思辨历程——西方音乐思想中的形式理论》。

李晓冬副教授与他的著作《感性智慧的思辨历程——西方音乐思想中的形式理论》

活动中,李晓冬副教授从形式论的视角,对西方音乐美学中的音乐思想发展历程做了比较深入的探讨。西方音乐的形式论,无论从美学意义上还是延伸而至的音乐形式分析上,都可以说是西方音乐艺术思想发展中最为独树一帜的方面之一,也是其中最不可忽视的美学“事件”。

在通常的研究中,与形式论最密不可分的重要课题自然当属形式自律论及其相关的理论范畴。但是,形式自律论在西方深厚的学术传统中绝对不是凭空出现的,它处于一整套关联紧密的思想脉络之中。而目前学术界从形式理论的起源到对形式理论发展背景的综合描述和审视却并不多见。正是这样的洞察促使李晓冬老师将研究的关注点放在了音乐的形式理论上,研究音乐作为“音响结构体”的感性形式是如何被理解的。

在李晓冬副教授的研究中,他将西方音乐史中的形式理论做了历时性的考察,针对这一特定话题做了富有独创性的探索。《感性智慧的思辨历程》向前追溯到了古希腊时期,探索了毕达哥拉斯、柏拉图等哲学家的“形式”概念。柏拉图在西方哲学中具有极大的重要性,甚至有人认为整个西方哲学史都是在为他的思想做注脚。因此,柏拉图提出的“理式”理论可以说是后世学术研究中的一个基础和轴心。《感性智慧的思辨历程》也以此为源头,探究各个时期不同理论家、美学家和音乐家对音乐形式的不同观念——经中世纪、文艺复兴、启蒙时期的理论,直至18世纪和19世纪的“绝对音乐”观念和形式自律论,并推及20世纪及当代的新的理论发展。在本次读书会上,李晓冬副教授在有限的时间内,将他对形式理论的发展史的研究成果进行了梳理与批判,亦着眼于“形式理论”的延续性和变化。

4.张伯瑜教授谈《音乐中的文化认知》

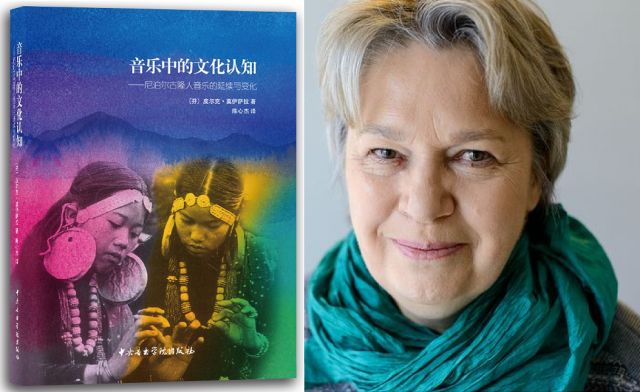

2017年12月27日,“乐讲谈”第四场邀请到了张伯瑜教授,话题书籍为芬兰赫尔辛基大学音乐学系系主任皮尔克·莫伊萨拉(Pirkko Moisala)的著作《音乐中的文化认知——尼泊尔古隆人音乐的延续与变化》。该书的中文版由作者的学生,赫尔辛基大学音乐学系的博士陈心杰翻译。

皮尔克·莫伊萨拉与她的著作《音乐中的文化认知——尼泊尔古隆人音乐的延续与变化》

在读书会上,张伯瑜教授向大家介绍了《音乐中的文化认知》这本书英文初版的情况以及20世纪70—80年代莫伊萨拉这位芬兰女性民族音乐学者是如何走上研究尼泊尔音乐之路的.本书基于三个基本问题,其一,何种模式影响着音乐及音乐表演的制造过程?一个人在其文化中所学到的某些文化模式是如何在音乐中体现出来的?音乐在文化模式相互作用的过程中是如何变化的?其二,认知方法的研究能为民族音乐学带来什么?其三,音乐的变化,即10年间尼泊尔古隆人音乐在音乐形态、表演和传承方式上的变化,以及带来这些变化的原因。

张伯瑜教授为大家解释了作者在研究中所运用的两个重要概念——“文化认知”与“认知民族音乐学”,并着重对研究中所涉及的“音乐环境”“音乐结构”和“音乐表演”三重维度予以说明。他强调,本研究主要理论视角包括“作为文化的音乐”“音乐的变化”,以及“认知理论中的音乐研究”。首先,民族音乐学的研究者在探讨文化的相对性的同时也需要对音乐的普遍特征进行把握。其次,民族音乐学家认为,人们对声音以及对在音乐中组织声音方式的选择都受到文化的限制,音乐的概念化更是如此。再次,莫伊萨拉的研究中,有关“音乐的变化”这一部分的探讨,主要基于库尔特·萨克斯(Curt Sachs)、阿兰·梅里亚姆(Alan Merriam)、约翰·布莱金(John Blacking)等人的观点;在阐述“文化的认知”这一部分时则涉及到沃德·古迪纳夫(Word Goodenough)的理论;有关“认知民族音乐学”的部分则集中探讨了音乐的概念化,即对梅里亚姆“概念·行为·音声”模式中的“概念”层面的探索。综上,这些理论构成了本书中对古隆人音乐认知研究的理论框架。

接下来,张伯瑜教授结合自身研究经验与大家分享了《音乐中的文化认知——尼泊尔古隆人音乐的延续与变化》中的研究方法。该书是20世纪70—80年代的研究成果,而研究者对音乐事件的研究方法依然值得40年之后的我们参考借鉴,其中包括了作者对音乐事件的描写、对当地文化的多角度展示、对音乐的记录、对当地语言的学习、对乐器的描绘记录、对舞蹈动作的描画记录并将其对应到音乐进行时间轴的方法等,研究者不仅从研究角度参与到音乐事件中,更试图以多重身份、多角度深入音乐事件。这为我们展示了一位民族音乐学家应具备的能力以及对待不同音乐文化现象及认知的包容度和理解能力。

每次读书会活动中,到场的来宾都会和主讲人一起针对话题书籍中的理论和观点进行深入的探讨,使读书会成为一个思想交流的熔炉。“乐讲谈”系列读书会也将成为beat365官方网站学术交流活动的新阵地。

“乐讲谈”活动采取在线填表报名的方式进行。新学期,“乐讲谈”将聚焦于作曲类书目及部分译著,邀请到一批作曲家、中外音乐学者陆续与读者见面。

“乐讲坛”开办了专属微信公众号,将定时发布读书会相关活动通知,欢迎关注。