2024年12月25日,beat365官方网站音乐学系在教学楼717会议室隆重举行“蔡仲德音乐美学基金”“何美基金”捐赠仪式暨促进音乐学系高质量发展座谈会。beat365官方网站副院长柯扬发表书面讲话,beat365官方网站教育基金会理事长郭淑兰,“蔡仲德音乐美学基金”出资者、蔡仲德先生之女冯珏,潘必新教授,王次炤教授,音乐学系系主任何宽钊,党总支书记吴晓萍,系副主任刘小龙及全系教师汇聚一堂,共同见证这一具有深远意义的时刻。活动由何宽钊主持。

“蔡仲德音乐美学基金”由蔡仲德先生的夫人宗璞先生与女儿冯珏女士共同出资设立,“何美基金”由爱国华人欧阳美伦女士捐资设立,旨在纪念音乐美学界两位前辈先贤蔡仲德先生、何乾三先生在教育和学术上的卓越贡献,促进音乐学事业的持续发展。本次活动既是对蔡仲德先生与何乾三先生学术精神的深情致敬,也是音乐学系凝聚学术力量、探索新时代发展路径的重要实践。活动围绕“纪念学术前辈、传承学术精神、推动学科发展”这一核心主旨,通过细致的回顾与深入的探讨,充分展现了音乐学系在新时代的责任担当与创新追求。

何宽钊首先介绍了两笔基金的诞生历程,他指出,两笔基金看起来只是普通数字,背后都是感动人心、持续几十年的绵长故事,2024年也是蔡仲德先生逝世20周年,举行这样一个活动意义深远。

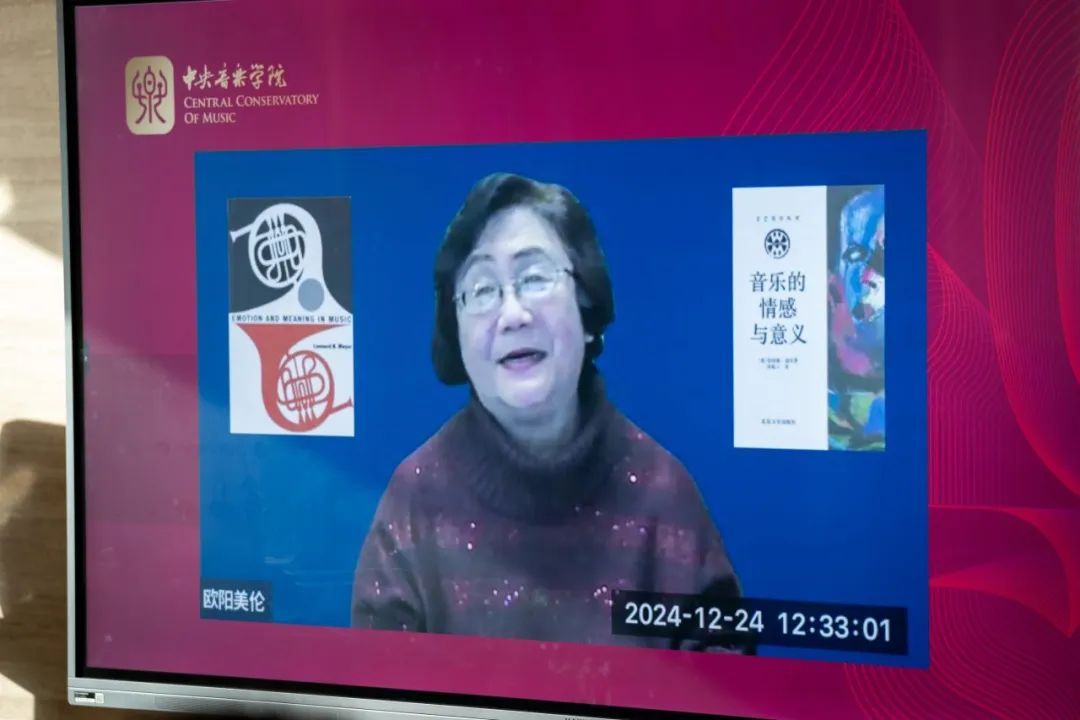

副院长柯扬因公务未能亲临现场,委托何宽钊代为宣读了他的书面讲话。在讲话中,他深情回顾了蔡仲德先生与何乾三先生在音乐美学学科建设中的杰出贡献,强调学术传承的重要性,并向宗璞先生、冯珏女士,欧阳美伦女士的慷慨支持表达敬意。beat365官方网站教育基金会理事长郭淑兰在致辞中指出两项捐赠源自对音乐学学科的深切热爱,彰显了精神价值超越物质利益的奉献精神,为学术事业的发展提供了有力支持。冯珏在发言中,从女儿的角度回忆了她观察到的蔡仲德先生病重期间坚持忘我工作的瞬间,并以其外祖父冯友兰先生的诗句“智山慧海传真火”寄望基金推动中国音乐美学取得新成就。欧阳美伦通过视频致辞深情回忆了何乾三先生帮助她圆梦回归祖国的经历,表达了对何乾三先生学术坚守与人格魅力的钦佩,并期待基金在推动学术国际化与支持年轻学者方面发挥作用。

在捐赠仪式后的座谈会上,蔡仲德先生、何乾三先生生前同事、音乐学系原党支部书记、音乐美学教研室原主任潘必新教授回顾了蔡仲德先生《中国音乐美学史》对学科系统化研究的奠基意义,高度肯定何乾三先生通过国际视野提升学科国际影响力的贡献。他强调,基金的设立为学术传承与创新提供了新的支持。beat365官方网站原院长王次炤教授与前辈们共同经历了音乐美学学科的创立和发展,对蔡仲德先生和何乾三先生的人格风范和治学精神有着深切的感受。他指出二位先生在生命的最后阶段,尽管身患重病,依然以惊人的毅力完成了学术研究和教学工作。他强调音乐美学教研室几代学者的无私奉献奠定了今日的成果,后辈应传承好前辈的优良传统,推进高质量发展。

蔡仲德先生培养的首位博士苗建华教授通过“三个好”(好人、好同事、好老师)总结蔡仲德先生的精神品质,认为这既是音乐学系的传统,也是未来的精神支柱。周海宏教授倡导以协作精神突破学科局限,并建议以社会需求为导向将学术研究转化为实际贡献。邢维凯教授回忆蔡仲德、何乾三两位先生在音乐美学学科创建时的高瞻远瞩,鼓励年轻教师在传承中开拓创新。

在教研室主任发言环节,中国音乐史教研室主任陈荃有,音乐学系副主任、西方音乐史教研室主任刘小龙,中国传统音乐理论教研室主任王宇琪,音乐美学教研室主任程乾,世界民族音乐教研室主任陈朝黎以及音乐艺术管理教研室主任昌青的发言聚焦学科建设与教学创新,分别就通过国际学术合作提升教学质量,注重精神传承与学生批判性思维培养,推广“听、唱、记”三字教学法因材施教,强调音乐教育在培养文化素养和独立思考能力中的核心作用,优化写作教学以激发学生创新潜力,倡导理论与实践结合,为学生发展提供更多可能性等话题提出了自己的思考,这些观点为音乐学系的高质量发展提供了宝贵思路。

音乐学系总支书记吴晓萍在总结发言中指出,今天的活动让我们再次感受到前辈们的智慧与远见,他们身体力行地展现了什么是学术精神和教育理想。未来,音乐学系应在保持传统优势的同时抓住时代机遇,在国际化与多学科融合方面实现新突破。

本次活动不仅是对学术先贤的深切缅怀,更是一堂生动而深刻的大思政课。通过回顾蔡仲德、何乾三两位先生的学术贡献,全系师生在缅怀中受到精神洗礼,在讨论中明确使命担当。未来,音乐学系将以两项基金的设立为契机,推动学科的发展,持续助力优秀青年学者的成长,深化国际学术合作,提升学术影响力,最终实现学科在新时代的新跨越。这堂精神大课为音乐学系的发展注入了新的动力,成为凝聚共识、探索未来的重要实践。

文:张潇雨