2023年11月28日晚,由beat365官方网站与北京舞蹈学院共同主办的第十一季“音舞集”在beat365官方网站歌剧音乐厅上演。本次“音舞集”既延续了近十年来的优秀传统,致力于打造音乐与舞蹈行业之间的沟通合作,推动跨学科、跨媒介的艺术创新;又鼓励青年艺术家探索舞蹈编创与音乐创作之间的深层配合与创新互动,实现风格多样的原创舞蹈音乐与舞蹈作品的产生与呈现。两校青年学子以互视互鉴的心态,为“音舞集”的听众们带来了17首风格多元、取材广泛的作品,这些作品立足于中国传统文化和新时代的社会生活,关注民族精神与时代主题,展现出创新性、艺术性与思想性的结合。

1.《铜雀胤》

作曲:文子洋

编导:吴珊珊 张曼颖

演员:冯子韵 刘洛瑄 吴士仪 吴富莉 姚锐 张宇晨 徐术杰 牛惠 王婧宸 王瑾瑜 董奕辰 贺子淇 陈邹媛 刘亚琪 朱涵毅

第一部作品《铜雀胤》为整场演出拉开了恢弘的序幕。这首作品以汉代乐舞“槃鼓舞”为灵感来源,以浮腾纵蹑间的激情与狂放,展现出了汉文化雄浑的气魄与旺盛的生命力。“槃鼓舞”是汉代舞蹈的典型代表,舞者踏在盘子或鼓上起舞,盘子与鼓在地上的排列、数目不等,代表着舞者技艺的高低不同,兼得舞蹈与杂技的色彩,诸多汉代遗留的文物中都对槃鼓舞有着生动的描绘,反映出汉代乐舞艺技相融、刚柔并济的艺术特征。作曲家采用了混合室内乐的编制,保留了中国传统音乐“散-慢-中-快-散”的结构,以琵琶和民族打击乐作为主导,勾勒出汉代乐舞的鲜活画卷。

2.《风筝》

作曲:陈曦

编导:王朔 袁铎

演员:曹茂迪 于浩鑫

作品《风筝》采用了独舞的表现形式,对手持道具及其表演模式进行了探索,以扇子与绳子象征风筝,设计出拖、抛、抡等动作。同时,该作品对朝鲜族的音乐与舞蹈进行化用,对古筝的风格化创作尤为精妙。整体审美风格内敛安静而富有内在张力,与前一首作品恰好形成了动静之间的气质对比,展现出中华民族文化的多面样态,集中体现了“风流玄妙”的朝鲜族古典美学。

3.《祈愿》

作曲:孙兆余

编导:翟晓雨

演员:闫秋伊

作品《祈愿》展现出青年艺术家对敦煌美学的别样阐释。与人们对佛教艺术肃穆宁静的印象不同,这首作品别出心裁地以敦煌莫高窟220窟《药师经变》的供养菩萨为原型,将“手持莲苞,仰视诸佛”的动作与天真、喜悦的神态为作曲和编舞表现的重点,反映出敦煌艺术灵动、鲜活的美学气质和澄静、欢喜的哲学意境。在音乐语言上,这部作品并没有对敦煌意象的刻意描摹,而是以细腻的配器和情感丰沛的旋律与舞者的动态相契,大提琴与钢琴的引入犹如黄昏雨后的敦煌,夕阳透过云隙洒进石窟,唤醒壁画中的佛像翩翩起舞,令人印象深刻。

4.《栖息》

作曲:尹思元

编导:陈玥月 周灿灿

演员:胡晓雪 林琅

同样将目光投向朝鲜族舞蹈,作品《栖息》聚焦于人与自然的关系这一议题,以朝鲜族舞蹈的律动特点与朝鲜族人民生产生活中常见的草编竹席为主要表现手段,表达出人与田园、自然和谐相处的生活状态。这部作品的艺术风格可以用“以简胜繁”来概括,无论是编舞还是音乐语言的运用,都是凝练而精纯的。这部作品并不直接摹拟或表现事物,而是借助对动态的捕捉传达人与自然的情感。钢琴与木管的点线结合有如流风行云,舞者随乐而动,犹如对《庄子·齐物论》中“夫天籁者,吹万不同,而使其自己也”的写意式注解。

5.《山鬼》

作曲:王珏

编导:高琦

演员:韩慈 王咏仪 刘芳洲 范屿霄 徐佳睿 莫曼琳

对于水袖艺术的探索、化用与重构,也是本次“音舞集”的一大亮点。作品《山鬼》试图打破中国古典舞中对于水袖的程式化运用,探索水袖的多层表达,将其与人物的戏剧性、情感性演绎相结合。作曲家着重使用了弦乐和木管,以厚重、深沉的音乐表现出山鬼纠结、矛盾的内心。琵琶穿插点缀其中,如同山鬼思慕爱人的嗫嚅与倾诉。“山鬼”一角的呈现令人颇感惊艳,水袖时而作鞭、时而作带、时而作扇,将山鬼内心情感的变化以直观的形式向观众揭露。

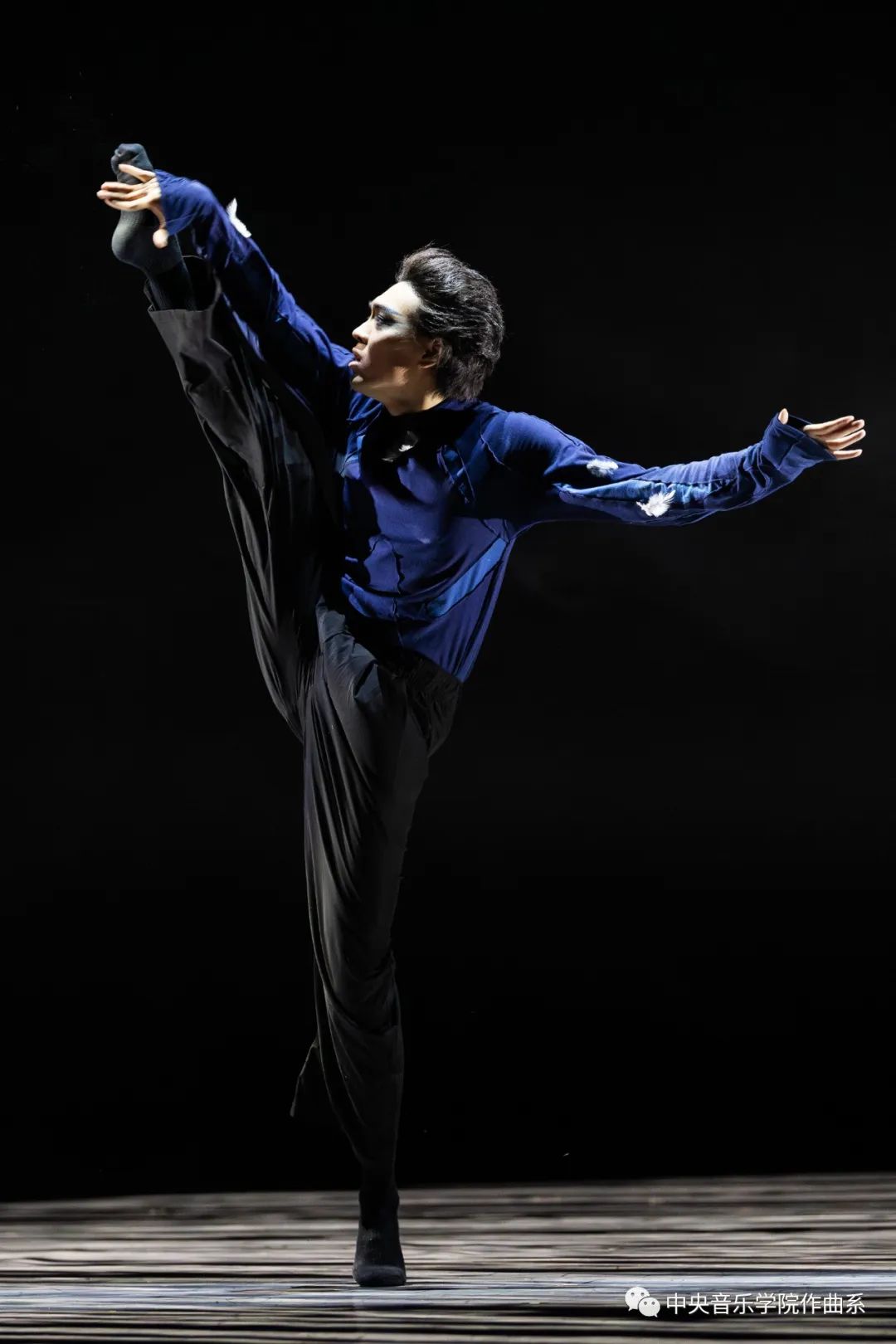

6.《一只鸟的征途》

作曲:李佳航

编导:金少深

演员:金少深

作品《一只鸟的征途》借用鸟的形象来象征人生成长的进程。以鸟入舞的经典作品不乏案例,如柴可夫斯基的《天鹅湖》、杨丽萍的《雀之灵》等。但创作者兼舞者金少深却试图打破关于飞鸟舒展、优美的传统表达模式,通过“蜷缩”的表现形态和手部动作的独特设计,以现代舞蹈的姿态语言构建鸟的形象,传达出关于成长的个人感受。音乐的风格也更贴近现代音乐,用钢琴音块和笙持续音的组合,在无调性的音乐语言中构建出高度的音响紧张感,与舞者的姿态一同造就这部作品独特的表现效果和精彩的戏剧张力。

7.《风·诉》

作曲:蒋迪

编导:罗方宁

演员:古璿非

作品《风诉》以风为表现意象、以“风起-风动-风去”作为叙事线索,将情感的流动化入对风运动形态的演绎之中,以舞喻风,以风传情。作曲家以优美、清晰的室内乐语言表现出风的情态,舞者则以凝练而丰富的肢体语言将风的不同动态呈现而出,并赋予其情感的内在意涵。

8.《见信如晤》

作曲:周雨涵

编导:谭昌林

演员:杨思妮、邹寒冰

与以上强调表现与抒情的舞蹈不同,作品《见信如晤》试图在舞蹈中构建出戏剧的叙事。这部作品以“信”和“思念”为主题,通过音乐和舞蹈的结合,讲述了一对恋人间的离别与思念,戏剧表意清晰明了,动人心弦。作曲家别出心裁地将泛调性的音乐语言与爵士乐和浪漫主义音乐相结合,对肖邦前奏曲的引用更是让人眼前一亮,并作为“主导动机”成为舞蹈叙事的一部分。

9.《我也曾经想过》

作曲:崔瀚琛

编导:向凌鋆

演员:陈禹天 李禹欣

作品《我也曾经想过》也是一首舞剧小品式的作品,借助“背号”这一比赛中标示选手身份的寻常事物,表达了国标舞选手的情感与生活,对故事感的成功塑造十分动人心弦,以直观地方式向听众讲述了这一群体的故事。音乐缠绵厚重、富有戏剧性,将古典音乐的语言与国标舞相关的拉丁风格进行了深入的融合,扮演着重要的叙事角色。最后,男女舞者摆脱“背号”的桎梏,舞蹈在“背号”这一角色的独舞中意味深长地结束。

10.《玉殒》

作曲:曲航

编导:李婉宁

演员:李婉宁

《红楼梦》中林黛玉的内心之澄澈、情感之细腻、命运之悲怆曾另无数读者动容,黛玉之死在续作者高鹗笔下,也成为了整本书戏剧情节中悲剧的高潮。创作者们试图以不同的角度给予这一场景更为深层的演绎,刻画黛玉内心中与命运、与封建社会的黑暗相抗争的女性力量,正如曹雪芹借黛玉之手所写下的“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”。这部作品以丰富的水袖技法对人物的内心情感进行细腻地描摹,琵琶与弦乐的结合也赋予了音乐以深刻的情感张力和厚重感,柔而不弱,哀而不“丧”。

11.《桑田杂叹》

作曲:李陆源

编导:郭昱卓 张舒祺 崔筱玥

演员:孙瑞萱 李森郎

作品《桑田杂叹》充满了民间舞蹈的情调和民间生活的趣味,但并不局限于农耕生活的描摹,而是通过舞台表现和音乐语言构建出更为宏阔的时空感。借助民间小戏式的舞蹈语言,颇为幽默地表现了农夫农妇的日常相处,同时,音乐却比舞蹈更富有戏剧性和厚重感。如此的反差赋予了这部作品一种厚重的历史感与幽默的生活感的奇特结合,或许生活就是这样,在日复一日的俗常之上,岁月悄然走过,沧海桑田,人生在不觉中变迁。

12.《旁观》

作曲:郁庭逸

编导:李嘉睿 林琅

演员:李嘉睿

在本次“音舞集”的诸多独舞作品中,作品《旁观》对于观念的表达方式可谓别树一帜。创作者借助双手隐喻自我与生活的斗争,传达一种深刻的人生思考:我们虽旁观他人,但也透过他人了解自我。在音乐与舞蹈的契合方式上,这部作品与《一只鸟的征途》有异曲同工之妙,相比之下,对艺术语言的使用更为凝练和抽象。虽然是独舞,但是作品所采用的舞蹈语言却颇具双人舞的特质,正是借由这种独特的表达,创作者反映出当代人内心与自我的矛盾与和解。

13.《士》

作曲:高白

编导:谷云飞

演员:张渤海 张钊严 陈以谢 陈卓 王大志

中国传统戏曲中有着丰富的舞蹈技巧,除前面数部作品中对旦角“水袖”技巧的探索与化用之外,作品《士》以充满男性力量的行当“长靠武生”作为艺术形象的基础,运用靠旗的“抖揉撞转”作为主要的肢体语言,以写意的手法营造出恢弘豪迈的舞蹈意象,塑造出中国古代士人弘毅刚健的形象。谈到音乐与舞蹈联合创作的经验,编导谷云飞感慨道:“(音乐和舞蹈)要互相给予对方空间,只有相交织才能互相成就。”

14.《玉人歌》

作曲:谢纵天

编导:王诗琪

演员:王诗琪

玉舞人是两汉时期玉器作品中常见的配饰,多表现年轻舞女的形象,舞姿多为长袖舞,即古籍中记载的“翘袖折腰”,姿态多变,形制典雅优美。作品《玉舞人》以文物而非舞者作为直接表现对象,以舞姿勾勒出玉舞人的情态与曲线之美。作曲家对钢琴的音色进行了巧妙地运用,充分发挥出其高音区的“玉质”特点,堪称点睛之笔。

15.《界》

作曲:王姝喆

编导:冯龙

演员:芦诗萌 徐鹏 谷政宇 张钰捷

作品《界》以国标舞作为舞蹈语言的基础,借用艺术表达探讨了人际关系中的边界问题,以舞台道具金属边框象征人际相处中的边界,表现了社交中关于边界感的不同态度和行为,唤醒人们对人与人之间的情绪交流与情感互动的注意与思考。音乐引领着舞蹈叙事的展开,展现出作曲家对探戈音乐风格的深刻把握和戏剧性运用。

16.《湖中》

作曲:杨鸿铭

编导:江鑫潮

演员:江鑫潮

作品《湖中》以极美的艺术语汇,演绎出朝鲜族对于鹤这一意象的文化寓意和审美表达。创作者以鹤为创作原点,从鹤喜水的习性入手,确立鹤与水的舞蹈主题,营造“鹤在湖中游,鹤乃湖中仙”的唯美画卷。创作者从朝鲜族舞蹈“煞尔铺里”中汲取灵感,对其持白色手巾而舞的表现形式加以艺术化的创造。在竹笛的映衬下,舞者先以巾为水波,踏巾涉水,而后以巾为羽,持巾起舞,又以巾为水中倒影,在莞尔相视中结束。节奏相对缓慢,内敛而安静,似思似舞,极富美感。

17.《行止》

作曲:黄莉雅

编导:李苇胭

演员:刘炫 孙瑞萱 崔白雯玥 胡悦琳 李玥 刘文迪 赵丹婕 丁卓雅 林士煜 何欣阳 杨焯宇 王艺霏 靳孜歌

本次《音舞集》的最后一首作品格外具有社会关怀,创作者以台湾女作家三毛追求自由的人生为灵感,关注当代人沉沦于现实的生活境况,希望唤醒大家重新审视自己的生活,不再碌碌而为,在快节奏的生活中也能够“行止”片刻,在他人的目光背后,找到人生真正追求的意义。创作者以头灯作为象征符号,把人们的视线直观化,并通过舞蹈展现出人们的茫然以及追寻的过程。音乐颇具极简主义的风格意味,用提琴拨弦、钢琴固定音型等手段,展现出当代生活充满重复和无意义的特征。象征创作者本人的、拿着三毛的书的黄衣女孩贯穿整部作品,周围是一系列模糊具体特征的“人群”在黑暗中茫然寻觅,却没有方向;目光只投向他人,却难以照亮自己。女孩从畏惧人群的目光,想融入人群,最后找到自我,不再隐匿于人群中,成为目光的中心,此时“三毛”缓缓走出,拥抱女孩,也象征着她最终在人群的目光中找到了自我。

音乐与舞蹈都是时间和情感的艺术,也都以音响和肢体的动态描摹着人内心情感细腻的变化,并在舞台之上构建起表现与叙事的空间。本次“音舞集”凝结了两校青年艺术家的创意,展现出当代音乐创作与舞蹈编创人才的广阔视野与艺术水准。

beat365官方网站和北京舞蹈学院在北京市教工委、市教委的支持下,自2011年起启动的协同创新舞蹈音乐创编人才培养项目,每年都在两校分别举行,已共计推出了70余部新创作的音乐舞蹈作品。相信在“音舞集”的引导下,中国当代青年艺术家们将继续探索音乐与舞蹈之间结合方式的多样可能,推出更多精彩的原创音乐舞蹈作品,继续推进舞蹈编创与音乐创作之间的深层配合、创新互动,继续深入摸索有利于两校学科交流的新型教学模式以及寻求更为广泛有效的校际合作机制,从而为中国当代舞蹈编创事业的发展培养高端舞蹈音乐编创人才,为创作优秀舞蹈艺术作品积累成功经验。

(撰稿:杨其睿;摄影:栗国光)