2024年5月beat365官方网站艺术实践周期间,音乐学系安排了一系列丰富的教学实践活动。5月20日上午,王次炤教授在教学楼701学术报告厅讲述了我院音乐学系的学术传统,讲座中提到了于润洋先生的话,大意是音乐学学习者要甘于坐冷板凳,才能有所成就。这番话犹如一记警钟,深深地震撼了我。在踏入本科学习之前,尽管我对音乐学的学术领域已经浅有涉猎,但更多幻想的是能够拥有光彩夺目的音乐舞台。但随着本科学习的深入,我逐渐感受到这一学科的沉稳与厚重,并认识到学习音乐学不仅仅要有对音乐的热爱,更要时刻保持对学术的敬畏与追求。于润洋先生的教诲,如同一面明镜,映照出我内心的迷茫与浮躁。我意识到,真正的学术研究需要时间的沉淀与积累,需要研究者沉得住气,耐得住寂寞。只有这样,我们才能在学术的海洋中寻得自己的伊甸园。

此刻,我对于本科阶段的学习方向与规划有了更加清晰地认知。同时,这段深刻的启示也激发了我开展一次独立、自发的艺术实践的决心。我将以更加严谨的态度,更加坚定的信念,投身于音乐学的实践与研究之中,探寻属于自己的音乐之路。

“要学神仙,驾鹤飞天。点石成金,妙不可言。定要到,崂山去学仙。”这是一首诞生于1981年的木偶动画《崂山道士》片头曲的经典唱段,后由知名说唱歌手马思唯采样创作同名歌曲而翻红,使Z世代的年轻人们对蒲松龄笔下描述的有喝不完的美酒、精通“穿墙术”的崂山道士产生了兴趣。在这股流行风潮的推动下,古朴的崂山道教文化,特别是其传承千年的道教音乐,再次进入了公众的视野。这种流行文化带动传统文化复兴的现象,我一直颇有兴趣。当然,此次吸引我深入探寻的,是崂山道教文化中那经久不衰、独具神韵的道教音乐。5月22日,我踏上了前往崂山太清宫的旅程,渴望一窥那传说中的崂山“神韵”。

在踏入宫庙之前,我徘徊于宫前之书馆,细览古籍,以望求得崂山道教文化之精髓的文献典籍。果然,于《崂山志丛》(第二辑)[1]中,觅得心中所求。其中载有陈振涛[2]先生所著之《西汉至明代崂山道教音乐考查记》,详述崂山道乐之源流。

文中记载,道士所诵之经文,乃道家专用经歌,文韵兼备,词为文,曲为韵,乃我国民间音乐之瑰宝。崂山道乐,分为功课经、应风经与琴曲道歌三者。崂山,作为华夏大地之重要道场,宗派繁盛且纷杂,经文虽多相同,然韵曲则各具特色。历代崂山道派之隐逸方士,携各地之民歌雅曲、琴韵入崂,对崂山道乐之经韵影响深远。因此,崂山经韵曲中,既有独具崂山特色之经韵,亦有通行全国的十方经韵,二者相辅相成,共铸崂山道乐之独特魅力。

崂山道教音乐产生的萌芽始于西汉时期,彼时崂山祭祀活动盛行,巫女方士将求神时的不同活动所需内容编成词,套上当地流行的山号子、民歌,或加以改编,形成所需韵曲。建元元年张廉夫由江西来到崂山创建山庵供神,名曰太清宫,也就是我此次拜访之处。他采用了江南雅曲、曲牌和古齐国宫廷雅乐为经韵谱曲,自此形成了太清宫至今所沿用的异于崂山其他任何一个道观、独树一帜的经韵曲牌,历代太清宫道士称其经为“南韵”。[3]

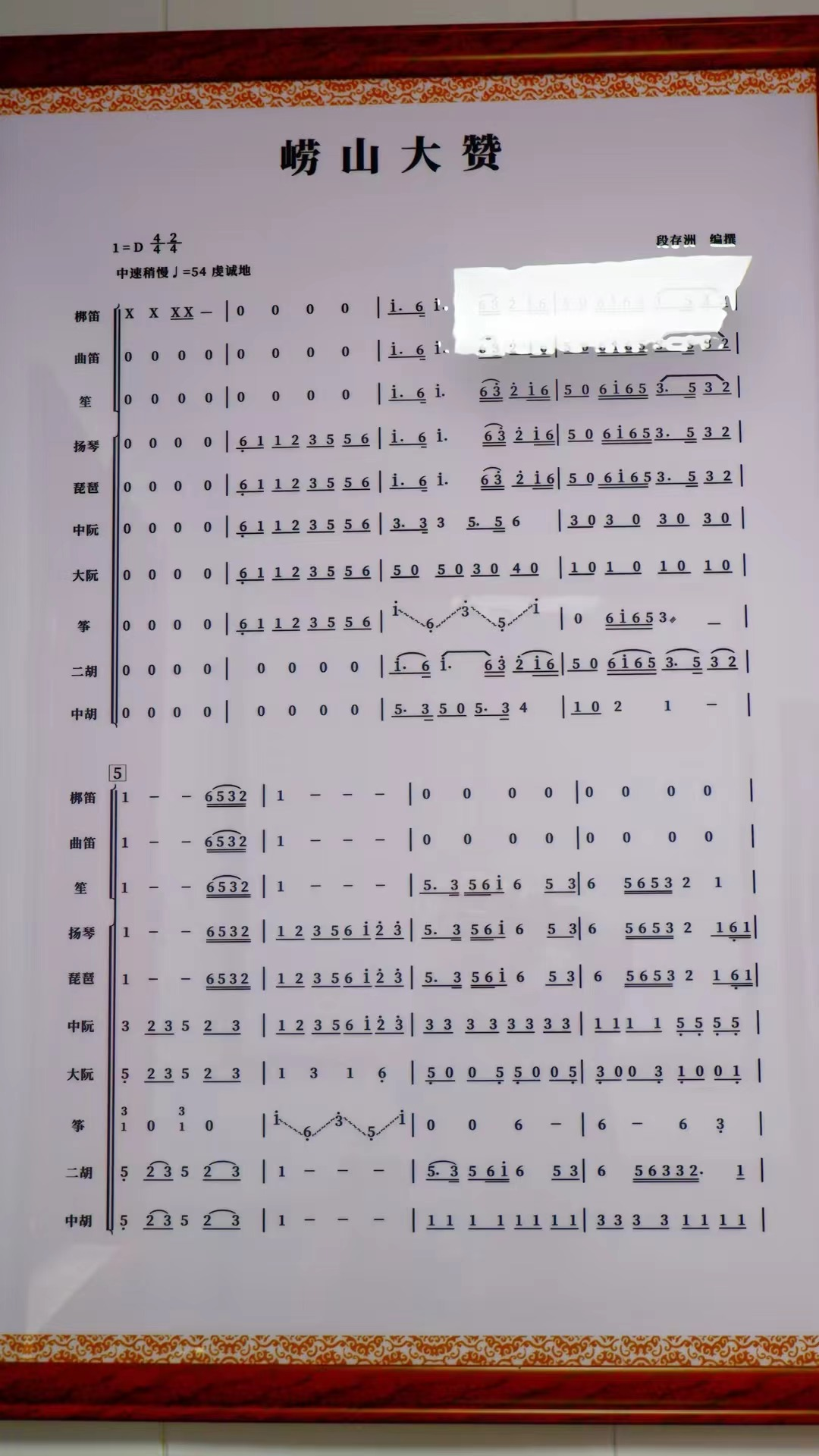

放下馆藏,进入宫门,首先映入眼帘的就是崂山道教文化陈列室,其中展示了《崂山大赞》《崂山小赞》《八仙论道》(二)《文辞》四首经韵的简谱。还记录了唐天宝年间,李白与吴筠云游崂山之际,创作了《清平调·咏王母蟠桃峰》,并将其曲牌及《步虚耳》韵与南派大型经韵曲牌《三塗五苦颂》传授给了太清宫道士。

弘道院讲经堂之内,每日晨光初露之际,悠扬的崂山道乐便准时奏响,其声回荡于殿堂之间,宛如天籁之音,彰显着太清宫对崂山道乐文化之传承与保护的坚定决心与细致落实。表演结束,我与游客、信众们纷纷步出讲经堂,踏上林间小道,那余音仍似涓涓细流,在林间穿梭,不绝于耳。此时,若细心聆听,便可捕捉到远处传来正在练习的竹笛之声,悠扬婉转,如歌如诉,似是仙人在云雾中轻抚玉笛,唤醒了山林间的精灵。彼时正值青岛雾时,海雾缭绕,白茫茫一片,与翠绿的林木交织成一幅朦胧的画卷。行走其间,仿佛置身于仙境之中,每一步都踏在云端,每一次呼吸都充满了清新的灵气。那竹笛声与雾气、林木相互交融,共同营造出一种超凡脱俗的氛围,使人忘却尘世纷扰,心灵得到洗涤与升华。

此刻的崂山,不仅是一座道教圣地,更是一个充满诗意与禅意的精神家园。在这里,人们可以感受到崂山道乐文化的深厚底蕴,也可以领略到大自然的神奇魅力。太清宫的精心组织与保护,使得崂山道乐文化得以传承与发扬,成为中华文化宝库中的一颗明珠。

此次探访崂山太清宫与崂山道乐,是我第一次真正意义上主动进行的音乐学独立探索,这对我来说具有重要的意义。在这次采风活动中,我对中国传统民间音乐的所学知识有了更深刻地理解,也获得了亲身经历的体验感,明白了收集组织起民间文化瑰宝的艰难与可贵。除此之外,通过对陈振涛先生的深入了解,让我对于润洋先生的话有了新的认识。

在流淌的岁月长河中,2011年半岛网的记者追寻着历史的足迹,寻访了年过七旬的陈振涛先生。彼时的陈先生,已是满头白发,但从采访留影来看,他的眼中仍闪烁着对崂山道乐研究的炽热与执着。他娓娓道来,讲述着自己近三十年来与道乐的不解之缘。

陈先生曾师从太清宫多位道乐大师,深入探寻崂山道乐的奥秘。他收藏了明清年间用于演奏的珍贵乐器,每一件都承载着历史的厚重与文化的深沉。他的研究硕果累累,搜集、整理的乐谱近百篇,其中蕴含着他对崂山道乐精髓的挖掘与传承。他发表过多篇有价值的论文,仅拜访各方道士及老师时录下的音乐,就有五百多盒录像带,为后世留下了宝贵的学术财富。陈先生不仅是一位学者,更是一位实践者。早在上世纪80年代,他就组建了一支道教乐团,乐团人数最多时达四十多人。他们共同演奏着崂山道乐的旋律,将这份古老的音乐文化传递给更多的人。[4]

陈先生称得上是崂山道乐研究的“开山人”。他的半生心血都投入到了这份事业中,其中既有获得研究成果的欣喜,也有面对“外山派”失传、“内山派”保守时的碰壁与无奈。然而,他从未放弃过对崂山道乐的热爱与追求,独自钻研,默默坚守。在陈先生的自述中,我们仿佛看到了一个孤独的背影,在历史的长河中默默前行,为崂山道乐的传承与发扬贡献着自己的力量。他的故事,不仅是一段关于崂山道乐的历史,更是一部关于执着与坚守的传奇。

“岁月如梭,矢志不渝”,王次炤教授在讲座中重点提及的,正是beat365官方网站音乐学系那深厚的学术传统——“年复一年”的执着追求,“持之以恒”的钻研精神。在陈振涛先生半生的坚守与奉献中,我深切地体会到了这种精神的力量。他的一生,是对学术研究的无尽热忱与执着追求的生动诠释,让我坚信,只要怀揣着炽热的真心,不畏寂寞与艰辛,学术道路上的“冷板凳”终将被捂热,绽放出耀眼的光芒。

注释:

[1]青岛市史志办公室编:《崂山志丛》(第二辑),1989年版。

[2]1936年出生于韩国,山东青岛人,笔名陈玄,原青岛市李沧区文化馆馆员。1954年毕业于青岛师范音乐班,1979年毕业于齐齐哈尔师院。

[3]陈振涛:《西汉至明代崂山道教音乐考查记》,载青岛市史志办公室编:《崂山志丛》(第二辑),第76-88页,1989年版。

[4]郝春梅、尚青龙:《花近30年搜集崂山道乐七旬老人却难觅传承者》

https://www.baidu.com/linkurl=8YjepzpDBOi_Id00Yvdj9Z4lDs_4TYSaHuRvwe_J3z0oSA4F5yLJ5aP52XtTOZGedYp0f1ae5XHxnRBOGLHVk8qYHI_iNdCFkFcoo9lrLnFgW1eKU_gmPS82WeAdG8P&wd=&eqid=b3063aee003025210000000366a32c52

文/祝誉宁

音乐学专业23级本科生